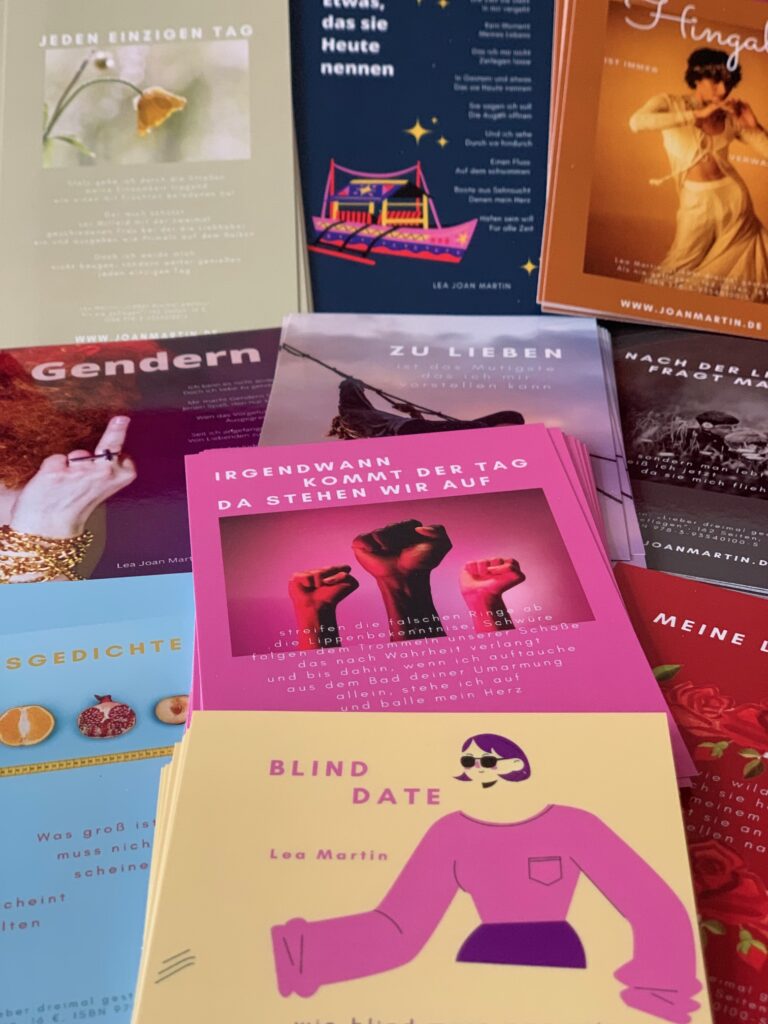

Ob tiefgekühlte Forellen, ein stehen gelassener Weihnachtsbaum oder eine Taube, die sich im Bahnhof verirrt hat, die Gedichte von Lea Joan Martin entdecken in scheinbar alltäglichen Situationen die Poesie eines Alltags, den sie so überzeugend liebt, das es ansteckend ist. Die Lyrik lebt von liedhaften Rhythmen und der Lust an einer Freiheit, die nicht den eigenen Vorteil sucht, sondern soziale Verantwortung als Ausdruck existenzieller Verbundenheit sieht: mit anderen Menschen, inkl. ihrer Unzulänglichkeiten und Schwächen, mit Tieren, mit der Natur — und mit sich selbst. Der thematische Bogen erstreckt sich vom „Karussell der Liebe“ über den „liebeskranken Kühlschrank“ bis zum Leben mit Kindern, in dem „halbe Mütter“ versuchen, jenseits von patriarchalen „Heimat“-Ideologien ein „Zuhauseland“ zu schaffen. Das „Loblied der Unentschiedenheit“ als Schlüssel-Gedicht illustriert den Balanceakt, im Leben wie in der Kunst einen Ausdruck zu finden, der ernsthaftes Engagement mit humorvoller Leichtigkeit verbindet.

Die Lyrik von Lea Martin ist ein aufheiternder Weggefährte, der ein Lächeln auf die Lippen zaubert, über Besonderheiten und Entlegenes, Wichtiges und Unwichtiges, Veränderbares und Unabänderliches.

Lea Joan Martin: Loblied der Unentschiedenheit, Gedichte, Softcover, 100 Seiten, ISBN 978-3-935401-21-0, 14 €